到第

楼

特种兵旅行——45+ -pg电子游戏官网官方网站

查看:2368 | 回复:6

发表于

5 天前

| 本帖最后由 花儿的小院 于 2024-2-21 18:20 编辑 2023年年度流行网络用语之一是:特种兵,这个词流行如此之快,以至于在外面遇到的独行侠都说自己是特种兵,那么我就是特别特了。大家抓住一点时间就去游历,反正也没有多少如意的事,与其妄自嗟呀,不如把无奈郁闷的事情丢一边。美景当前,没空烦恼。  中国是如此之大,我出发了一次又一次,还没有走完我想去的地方。从遥远的西北,串联大约十个省,我就会回家。  然而这次旅行计划在中途截止了。走之前,我的记忆力非常好,头脑敏锐,从到,已经是10月底,下起了飘飘大雪,我的单薄不能耐受寒气,锡崖挂壁公路不可能去了,雷同的高楼没有美感,我南下。 |

1人

评分

发表于

5 天前

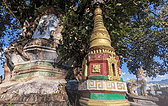

| 本帖最后由 花儿的小院 于 2024-2-21 18:21 编辑 在昆明小转了几天,我去了老挝,回来就赶去腾冲看银杏,梦想中的盛景与现实差别太大了,我立刻去瑞丽,拼车游玩了半天就把瑞丽的景点转完了,拼车的两个北京大爷午饭也不吃,吃黄瓜,我的午饭推迟了。买上去芒市的车票,在车站门外吃了一碗米线。营养谈不上,只是表示我吃午饭了。 在芒市自己转了一天,交通靠打车,这座城市挺美丽,街道边排列着高高的椰子树,散发着热带风情。金塔、银塔、珍宝园、树包塔......芒市快一点一天就转完了,慢一点两天也看完了。特种兵肯定是一天结束行程,赶车去下一个点。  当天晚上到保山,我没有兴趣停留,车站刚好有个拉客的妇女,说拼车可以到大理,我和一个女孩“拼”了一辆大巴,发往昆明。我穿的是傣族服饰,脚上是一双凉鞋,当大巴把我放到大理收费站口掉头去昆明时,已经是晚上11点半了,夜风很冷,大理的风很大。我虽然穿上了毛衣,脖子却光溜溜地被风吹了。找到住处一睡了之。之后颠簸了几天,历经苦寒,我已经不想在云南的北方停留。于是开始觉得脖子不舒服,坐车时没事就揉脖子,以为颈椎病犯了。揉了两天脖子,第三天从香格里拉白水台回来的路上,我又揉了几下脖子,只是刹那之间,脖颈之间似乎万箭齐发,“嗖”地一热,我心想完了:这是什么?出来一片丘疹,盖不住了。  |

发表于

5 天前

| 完全不知道这是什么,听说高原地区人的体质会承受不了,我赶紧往昆明撤。为什么没有在香格里拉看病?我想发得快可能消得也快,也许第二天就下去了。等我中转到丽江,晚上查看了一下,整个左肩和脖子的部分都布满红色丘疹,十分瘆人。夜已经深了,我没有勇气拍下照片,这是传说中的红斑狼疮吗?第二天,第三天,都不疼,我到昆明邮寄部分行李回家,犹豫要不要继续行程?之后脖子开始很难受,似乎头很重,支撑不住。用什么办法都不能缓解。当天晚上坐火车回乌鲁木齐。火车上人越来越少,我开始疼,像以前在急诊室看到的人一样呻吟:疼死我了,疼死我了.....火车日夜奔向西北,西北实在太遥远了。这一疼就疼了60天,虽然我常常被生活摔打,最多忍耐一下不会痛这么久。在急诊室,医生一看就说这是带状疱疹,要住院治疗。我想幸亏不是红斑狼疮,可是我并没有纠结于情绪,为何会得这个病?医生说每个人都会得这个病,病毒潜伏在人体,免疫力下降了它就出来了。我是觉得有一些邪灵想要造反,占据了半壁肩头,我感觉着它们的厮杀,在医院,开始各种方式补充兵力。敷药,照光,打吊针,吃各种药,我似乎清醒,但是记忆力下降,理解力也缺失了。我只顾着忍受疼 ,牙齿要是缺钙的话,早都被咬碎了。打了四五十瓶各种各样的液体,左手上的血管已经隆起像一根火柴棍了,我最害怕护士冲血管,拔针头,撕扯着我的心,奥斯维辛集中营的人也没有这么疼吧。除了生孩子,我没有住过院打过针,当然不知道埋针已经歪了的事,直到我疼得不可忍受,我家人让她们去掉埋的针头,我才睡了一个安稳觉。那七天,我的名字叫45加床。出院回家,我听了《额尔古纳河右岸》,觉得自己叫花儿实在是太娇弱了,而女人的实质就是一朵花,不用心爱惜,就会枯萎。一个病中的人不是正常人,不能正常穿衣服,正常说话。回家没几天,夜里翻身伤口遇到空气,立刻发作,我疼得坐起来,那种疼一会儿像放焰火,在肩头燃烧,一会儿像刀割,深度四、五厘米。一会儿像堆满了玻璃渣,我疼得地动山摇,为什么我不可以坚强?关公刮骨疗伤是怎么忍受?我抓起左肩的皮,揪住它,揍它。它只是一小部分我,却要造反,经过一番修理,那些病毒果然老实了,我又睡去。 隔了一天,夜里我忽然醒来,用手轻轻摸了一下锁骨,神经病就开始发作了。这回我连摸也不敢摸了,更别提揍它们。被子咯我的脖子,t恤的领口压边也让我剪掉了,我还是那么疼。如果疼就是人生,不如不活吧。于是第二天又去了医院,这回医生说,要做微创手术,疱疹损伤神经了,要做个微创手术手术给神经消炎,调整调整。前三天都不疼,我和病友们谈笑风生,第二天要手术了,早睡早起,刚一挨枕头,一根头发丝挠了一下,一股灼热如电流擦过后颈,我睡不着了,开始一阵一阵疼痛。病友帮我叫护士,她帮我打了止痛针,可是一点用没有。我的病号服穿成了藏袍,因为伤处不能挨布料,扎得疼。我穿过走廊,像一个幽灵,夜班医生也睡不成了,陪着我,他说你不能老是关注这个事,我说可是我疼啊。他用聊天转移我的注意力,但是一阵一阵的巨疼还是让我无法忍受,对着压根不认识的人相坐垂泪,还有什么办法吗?医生说如果加大止痛剂量,必须要家人签字,我就打电话叫我家人来。已经是夜里12点了,医生写了张字条:利多卡因给我,叫你家人在药店买这个药膏,我家人来了,医生就是不给我打针,说还是抹药膏吧,因为加大止痛针剂量会造成呼吸暂停,必须整晚看护,而且药物滞留会造成身体损害。夜半三更还有药店开门吗?我心疼我爱人,可是疼痛一波一波来袭,也不得不去找药膏啊。在此我相告主张不婚的人,还是结婚吧,不然在你病得昏昏沉沉时,谁给你去买药?医院门口的药店多,大寒的冬夜,只有一家药店还开着小窗口卖药,居然买到了药膏。他帮我抹了,我立刻安静睡着了。 第二天醒来,我说这个药膏这么神奇吗?爱人说,这个药膏成分含有麻醉剂,只能管一会儿。吃过早饭,我被排第二个手术。穿上病号服,隆重登上手术担架车,脸庞上风掠过,护士很强健。她一边安慰我,一边感叹,人啊,啥事别往心里装,不要操那么多心,不要因为别人生气,吃点那药没事,很普通......我害不害怕?医生提前说了,要用一根很长的针穿过皮肤去扰乱神经,我当然怕,可是一切比起神经疼发作的时候,我皆释然。我又被打了一个小吊瓶,医生和护士很麻利开始手术了,我根本看不到针头啥的,她们把我的头包住了,我只能看到手术室的地面。我不能无限想象痛苦,也不想过多感受难受。打完麻药,医生跟我说,手术可以达到减缓75%疼痛的效果,相对于大多数人。人体很奇妙,到现在,医学也不能完全了解,手术不能保证百分百......我只是想起来,在我疼痛发作时,我想的观音菩萨为何不管用了,我和医生聊天,我说你们才是观音菩萨,开始我以为这是红斑狼疮呢,她说红斑狼疮不是好得的,感到“突突突”地跳是正常的,那是在给神经营养和直接消炎......我们就这样聊了50分钟,手术完成。我只看到医生的眼睛,我看着她的眼睛说谢谢。她又开始下一台手术。我被推回病房,我的病友们都来看我,感觉怎么样?我们大家每天都要互相问候,询问感觉,虽然不是一模一样的病,但是我们都有病痛,所以同病相怜。我在医院过了个周末,我家人很忙,周末正好加班,我在明亮的病房里看完了巴金的《家》,周一出院。 回家后,给我的花花草草听音乐,洒扫庭除,该干啥干啥,以前,我以为喝风也可以饱,一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。我不怕陋,因为我可以让它华美。我在营养学上是无知的,不在意的。我秉烛夜游,废寝忘食地写,全然不知道劳累。然岁月倏忽而过,我才知道我已经不是少年的我。之后开始的疼,确实是压住了75%,刚刚开始偷袭,就默默退下去了, 手术后这个月由于吃药太多,打针太多,疼的程度不一,从夜不能寐,到渐渐可以睡着几小时,到睡到早上八点。我的愿望就是可以当一个正常人,说话,思考,可以穿上好看的衣服出去看雪。所谓病来如山倒,病去如抽丝麻绳专挑细处断,病毒专门捡人身体薄弱的部位攻击,过了两个月了,我终于可以坐下来写一千或者两千个字。住两次院,做检查四次,抽血27管,我勉强把气血补回来。自己也会看化验单了,自学了那些指标的意义。我改变了生活习惯,不再在夜里12点以后才睡觉,这是多年以来的旧习。也不再不吃鸡蛋,一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。 去年这段时间,正被新冠病毒折磨到除夕,今年此时,无数人已经忘记了病毒的阴影。我们活在珍贵的人间,真的不容易。而一切欢喜与一切悲剧,莫不是人心所设。 |

发表于

5 天前

| 本帖最后由 花儿的小院 于 2024-2-21 18:26 编辑 春暖花会开,能去打疱疹疫苗的你们,就去打吧。看病花的钱,比打疫苗多得多。我总是以为,阳光可以治愈人,月光可以安慰人,却不知,最忠实的陪伴是自己的身体,这花一般的生命,一直在坚韧地扛下所有,而妳,是要蛋白质,维生素来维持正气的。  一有机会,一定卸下所有的负担,轻轻松松,活出生命的本真。像一朵幽谷百合,不负清风。 |

发表于

5 天前

| 你这个发作的比较严重可怕,我前胸后背起过一小片吃了半个月药好了,药钱1000多 |

1人点评

- 主要是我不知道是什么病,晚治疗了一周,伤到了神经。至少三个月才能不疼,住院了两次,自己花了七八千。 5 天前

发表于

5 天前

zhb001 发表于 2024-2-21 16:12 你这个发作的比较严重可怕,我前胸后背起过一小片吃了半个月药好了,药钱1000多 ... 主要是我不知道是什么病,晚治疗了一周,伤到了神经。至少三个月才能不疼,住院了两次,自己花了七八千。 |

发表于

11 小时前

| 是带状病毒疱疹吧,之前染过,去医院折腾了好几天没治好,后面带去看老中医治好了,用一个叫什么丁心火的东西在周围烧一圈盖住病毒的疼痛休息好抵抗力就上来了。这玩意主要是疼得你晚上睡不好,跟针一样刺疼。也有可能不是我说的这个(狗头) |

国外号码请输入国家代码,收不到验证码,联系管理员微信:zhb7171608

国外号码请输入国家代码,收不到验证码,联系管理员微信:zhb7171608